[앵커]

이렇게 혼자 사시는 어르신이나 몸이 불편한 장애인이 화재 등 응급 상황이 생기면 도움을 요청할 수 있도록 정부와 지자체가 '응급 알림서비스'를 시행하고 있습니다. 하지만 관리요원 1명이 최대 300명을 담당하는 시스템이다 보니, 이 관리요원 역시, 과부하에 걸리기 마련입니다.

어느 정도인지, 이유진 기자가 취재했습니다.

[리포트]

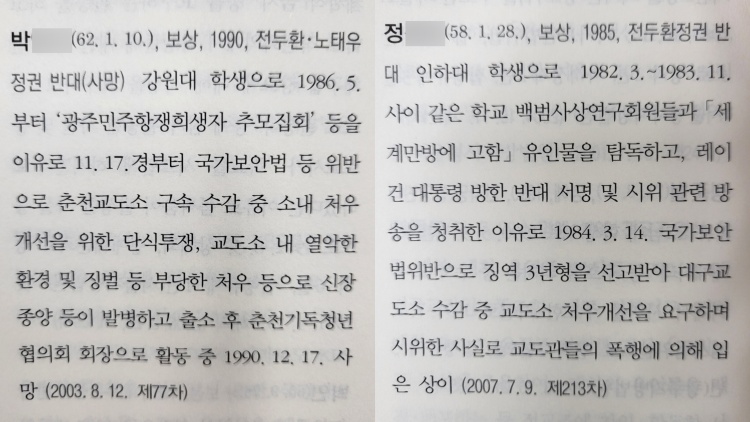

최근 숨진 지 일주일 만에 발견된 광주의 부부. 장애인 남편을 위해 움직임을 감지하는 장치가 집안에 설치돼 있었지만 관리 요원이 부족하다보니 알아채지 못했습니다.

광주 남구 관계자(지난 7일)

"저희 191세대라 1명으로 돼 있어요. (기준이) 지침 책자에…"

다른 자치단체들의 사정도 비슷합니다. 약 10만 명이 응급알림서비스를 이용하고 있지만, 이들을 관리하는 요원은 500여 명에 불과합니다.

1명 당 많게는 300가구를 맡아 실시간 모니터를 해야 합니다. 두 달에 한 번은 가정을 방문해 기기 점검도 해야합니다.

정혜선 / 경기 고양시

"저는 장애인 가정이라서 솔직히 갑자기 무슨 일이 있을지도 모르지 않겠어요. 그래서 좀 안심할 수 있다는 것(이 감사하죠)"

요원들은 비상 알림이 울리면 모니터도 제쳐두고 출동하지만 '기기 오작동'일 경우가 빈번합니다. 2018년까지 4년간 발생한 오작동만 1만3천 건이 넘습니다.

고된 일에 처우는 열악해 요원 3명 중 2명은 버티지 못합니다.

김주일 / 응급관리요원

"주말과 야간에도 계속 이 분들을 보게 되니까...내가 퇴근하고 쉬는 시간에도 일을 하고 있는건지 아닌지 모르게 되는거죠."

정부는 올해 기기 5만 대를 새로 교체하겠다고 밝혔지만 응급관리요원 확충 계획은 없습니다.

TV조선 이유진 입니다.