![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_0.jpg)

이것은 창과 방패의 대결이다.

50년 동안 성을 지킨 방패, 이를 뚫겠다는 창. 여기서 지켜야 하는 성은 지방교육재정교부금이다. 쉽게 초·중·고 교육예산이라고 볼 수 있다. 방패는 교육계이고, 창은 당정이다.

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_1.jpg)

교육교부금이라는 성은 1972년에 생겼다. 우리나라가 가진 자원은 사람밖에 없고 이를 제대로 활용하려면 교육이 필수적이라는 데에 모두가 공감한 결과였다. 그래서 국내에서 걷힌 세금의 일정 비율을 무조건 교육교부금으로 보내는 법을 만들었다. 지금도 우리는 이 돈으로 아이들을 교육하고 있다.

그런데 50년이 지난 지금은 왜 교육교부금이 천덕꾸러기 취급을 받고 있을까.

■ '무조건, 무조건이야'

"내국세의 20.79%."

교육교부금은 묻지도 따지지도 않고 편성된다. 올해를 기준으로 내국세의 20.79%를 무조건 배정하는데, 내국세란 국내에 있는 과세물건에 부과하는 세금이다. 소득세와 법인세, 종합부동산세, 부가가치세, 주세, 교육세 등이 여기에 해당된다.

1972년 이 법을 만들 땐 편성 비율이 11.80%였다. 2001년엔 13.00%로 올랐고, 2007년엔 20.00%, 2020년엔 20.79%까지 올랐다. 만약 추가경정예산을 편성한다면 여기서도 내국세의 20.79%를 교육교부금으로 내려보내야 한다.

경제가 성장하고 학생 수가 늘던 과거엔 교육교부금이 제 역할을 톡톡히 했다. 문맹은 사라졌고, 대학 진학률은 세계에서 손 꼽힐 정도로 높아졌다. 지금도 그럴까.

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_2.jpg)

■ 문제는 '학생 수' 감소

시간이 흘러 학생 수가 줄자 문제가 불거졌다. 해마다 늘어나는 나라 예산만큼 교육교부금도 날로 커졌기 때문이다.

2015년 초·중·고 학생은 616만 6000명이었는데 올해는 538만 9000명으로 줄었다. 같은 기간에 교육교부금은 39조 4000억 원에서 76조 원으로 늘었다.

교육재정이 풍부해지면 그만큼 교육의 질도 올라갈 수 있다. 그런데 누구보다 교육에 민감한 학부모들은 공교육을 믿지 않는다. 지난해 초·중·고 사교육비에 들어간 돈이 자그마치 23조 원을 넘는 것만 봐도 공교육이 제대로 작동하지 않는다는 걸 짐작할 수 있다.

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_3.jpg)

교육예산은 늘고, 학생 수가 줄었는데도 교육의 질은 올라가질 않으니 그 돈을 아껴 더 필요한 곳에 쓰자는 의견이 나오는 것도 당연하다. 하지만 나라 재정을 담당하는 기획재정부 예산실도 어쩔 수 없었다. 법으로 정해져 있었으니까.

■ 그 많던 돈은 어디로 갔을까

교육교부금이 남아도니 부작용이 발생했다. 감사원이 적발한 방만한 교육예산 사례를 모아봤다.

지난해 부산교육청은 보육·교육재난지원금으로 1인당 5∼30만 원을 줬고, 경북교육청은 교사 1인당 1노트북 사업을 추진했다. 전남교육청은 교사에게 출산장려금도 지급했다. 교육여건을 개선하는 것과 어떤 관계가 있을까 의문이 든다. 심지어 서울교육청은 예산을 조기 집행한 학교를 뽑아 포상금을 줬다고 한다. '돈 빨리 쓰기' 대회라도 연 듯하다.

비싼 여비 때문에 수학여행을 포기하는 학생들도 있는 만큼 울산·경북·충남교육청이 내놓은 수학여행비 지원은 그나마 수긍이 가는 면도 없지 않다.

결국 쓰다 못해서 전국 시·도교육청이 여러 명목으로 은행에 쌓아둔 돈만 지난해 6조 6000억 원에 달하고 있으니 더이상 덧붙일 말이 없다.

■ 고조되는 전운

정부는 올해 9월 '교육교부금 개편 및 고등·평생교육 재정 확충'이라는 토론회를 열었다. 내국세에 기계적으로 연동되는 제도를 고치자는 게 핵심이다.

또 '고등·평생교육'이 제목에 들어갔는데, 이는 대학 이상에도 교육교부금을 쓰자는 뜻을 담고 있다. 지금은 교부금을 초·중·고 교육에만 쓸 수 있기 때문이다. 등록금을 동결하는 등의 여파로 재정상황이 안 좋은 대학에도 교육교부금을 쓰자는 건데, 여당인 국민의힘도 이런 취지에 공감하고 힘을 싣고 있다.

최상대 기획재정부 2차관은 "전문가·교육계 등 의견 수렴을 거쳐 향후 50년을 내다보는 교육재정 개편 논의를 조속히 추진해야 한다"라고 말했다. 당정의 묵직한 잽이 들어갔으니 방패인 교육계의 대응이 궁금했다.

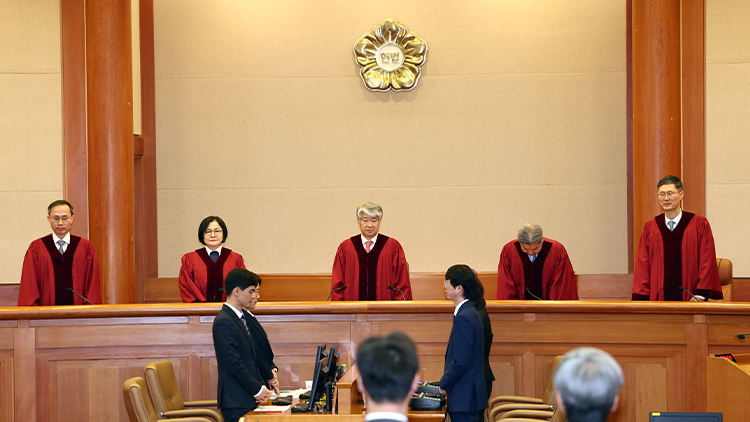

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_4.jpg)

노옥희 울산시 교육감과 최상대 기획재정부 2차관 /울산시 교육청·기획재정부 제공

처음 가드를 올린 노옥희 울산시 교육감이다. 지난 7일 교육감 중 처음으로 공개적으로 교육교부금 개편을 반대했다.

오히려 교육교부금을 더 늘려야 한다고 주장했다. 학생 수는 줄었지만 학급 수와 교원 수는 꾸준히 증가해 예산에서 인건비 비중이 크다는 점, 수도권 등에서 심각한 과밀학급 해소, 학교 석면 제거, 내진 보강, 노후 건물의 보수 등으로 지금보다 돈 더 필요하다는 주장이다.

전국 시도교육감협의회는 서명운동을 받고 있다고 하니 탐색전은 끝난 듯 보인다. 곧 교육계와 당정의 난타전이 있을 수 있다.

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_5.jpg)

학령 인구 감소로 폐교된 초등학교 /조선일보DB

■ 우리는 '노터치', 다른 나라는

중앙정부가 교육교부금을 내려보내면 딱히 간섭할 근거가 없다. 교육자치제를 채택하고 있기 때문이다.

미국과 일본은 교육재정을 예산에 포함시켜서 짠다. 이렇게 되면 재정을 방만하게 쓸 가능성이 그나마 줄어든다. 영국의 경우 중앙정부가 지방정부를 거쳐 각 학교에 예산을 주고, 프랑스는 중앙과 지방정부가 함께 예산을 편성한다.

우리처럼 세금에 연동해서 기계적으로 편성하지 않고, 예산이 방만하게 운영되지 않도록 중앙정부가 개입할 수도 있다.

교육교부금을 개편할 근거는 차고 넘친다. 국회의 도움이 필수적인데 교육계 표심을 의식한 정치권들이 적극적으로 나서지 않는다. 하지만 끓을 만큼 끓어야 밥이 된다던 방망이 깎던 노인의 말처럼 때가 다가오고 있다.

■ 대안도 차고 넘쳐

교육의 행정과 재정도 일반 지자체와 합치는 것도 한 방법이다. 다른 나라들도 채택하고 있다. 교육청도 재원조달 방안을 함께 고민하게 되면 방만한 모습은 자연히 사라질 수 있다.

![[취재후 Talk] '교육예산이 왜요?' 전운 감도는 교육교부금 개편 현장](https://img.tvchosun.com/sitedata/image/202211/14/2022111490085_6.jpg)

김학수 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원이 제시한 지방교육재정교부금 개편 대안 (한국개발연구원 유튜브 캡쳐)

한편, 김학수 한국개발연구원 선임연구위원은 지난해 이와 관련된 보고서를 작성했다. 핵심은 재정이 감당할 수 있는 범위 안에서 소득 증가와 물가 상승을 고려해 교육교부금 총량을 정하자는 내용이다. 여기에다 학령인구의 증감도 반영된다. 내국세와의 기계적인 연동을 끊는 것은 물론이고 국가의 재정, 경제 여건, 학령인구까지 포함하는 절묘한 대안이다.

앞서 짧게 언급한 대학 이상에도 교육교부금을 쓰자는 의견도 현실적인 대안 중 하나로 꼽힌다.

예산이 계속 늘어도 교육의 질은 좋아지지 않는다는 걸 50년 동안 확인했다. 교육만큼 경제도, 복지도, 국방도 중요하다. 예산을 한 푼이라도 더 따내려 고민해 본다면 더 효율적 쓰기 위한 고민도 뒤따른다.